来源:上观新闻

作者:龚洁芸

时间:2022-11-29 09:33:53

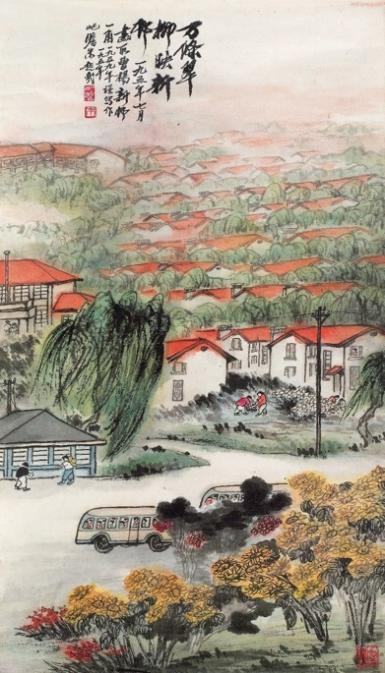

“1955年3月,上海中苏友好大厦落成,成为上海市地标建筑。这座建筑从动土到建成,只用了短短10个月的时间,创造了上海建筑史上的一个奇迹。”“画中场景来自上海普陀区曹杨新村,它是50年代新建的第一批工人建筑群社区。目前该建筑群已经成为城市更新的重点案例。”“作品围绕上海‘十四五’规划相关重点,从浦江两岸、自贸区新片区、红色文化、海派文化起笔,画到与生活密切相关的社区养老、公园绿地、环境保护、崇明花博会等结束。画面虽小,但见微知著,内容广泛……”

11月26日,由上海市科技艺术教育中心与上海艺术百代美术馆联合承办的奋斗系列美育展览之“城•长——人民城市主题艺术展”在上海艺术百代美术馆开幕。展览汇集了艺术家和高校师生创作的逾130件主题性艺术创作作品在未来,展览将成为面向全市330万师生的城市“艺术美育课堂”,让更多中小学生走进来,感受艺术的魅力,倾听人与城市共生共荣、一起成长的故事。

60位艺术家讲述城市变迁

故事交织处,城市在生长。一代人有一代人的“城·长”故事,不变的是他们对城市家园的热爱。本次展览凝聚老中青三代艺术家之力为主题“城·长”倾情创作,其中既有颜文樑、朱屺瞻、李咏森、古元、汪观清等德高望重的老艺术家的经典之作,也有周春芽、金江波、汪家芳、丁筱芳、田学森等风华正茂的中年艺术家的倾力之作,还汇集了上海美术大展获奖作品、ART+100青年艺术家计划推荐作品及来自全国多所高校的大学生优秀艺术作品。60位跨年龄层、跨时代的艺术家,在一个世纪的生活背景下,讲述不同时代的“城长”故事,以艺术语言延续时代的奋斗精神。

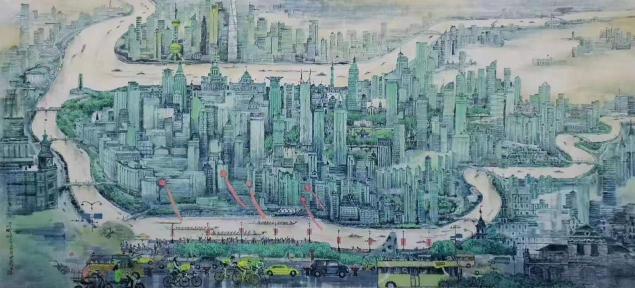

在参展众画家中,海派画家以生于斯、长于斯的真挚情怀打造艺术视角的“上海样本”。其中从小在石库门中长大的丁筱芳、丁阳父子以不同年代对上海城市发展的成长体会,联手创作3.8米巨幅画作《一江一河展新貌》,深情描绘孕育上海城市发展的母亲河——苏州河、黄浦江;此次受邀创作的还有上海人物画苑的画师们。因疫情封控,年近古稀的他们第一次尝试以视频会议模式开会讨论创作,克服重重困难后最终绘制出10幅组画,刻画出随时代变迁的、姿态生动的城市人民生活场景;50年代出生于上海的著名海派画家汪家芳,见证了半个多世纪以来作为国际化大都市的上海的发展变化,他为本次展览创作了《上海Go High》组图,以细腻而饱含深情的笔触,从地标建筑、城市风景、特色景观等多方面描绘上海这座日新月异的大都市,展现不断长高,不断延伸的城市精神。

城市之变讲述奋斗故事

11月27日,新展开幕第二天迎来了第一批小观众,他们是来自新闻晨报学生记者团的孩子们。此次活动也是新展开幕之后的第一个公共教育活动。活动现场还特别邀请到华东师范大学美术学院副教授、中国画系副主任、硕士生导师丁阳为“小记者”们讲解艺术创作背后的故事。

之后,每个周末和节假日,这里都将成为孩子们的美育大课堂:本次展览作为上海市教委参与主办的重点文教结合项目,通过优秀艺术作品、创新展陈形式,并以多媒体视听体验、场景互动、线上VR看展、线下阅读、文创衍生品等多种形式,让美育课堂更生动、更精彩。展览将用艺术的方式与青少年“对话”,传递为人民城市美好未来而奋斗的精神。

在此次的参展作品中,还有近20幅来自中国大学生创意节获奖大学生的优秀作品,这些作品以青少年创新的艺术审美为展览增添年轻视角和青春活力,将创造的激情、使命担当注入到青少年的梦想和成长之中。

据悉,主办方展览后续还将通过系列活动邀请参展艺术家作为讲述者,从画作创作者与城市发展亲历者的视角与青少年一同分享“城·长”的故事。此外,展览面向全市大、中、小学生开展“我的城市•我的家”人民城市青少年 VLOG 创意视频征集及“城市微改造”创意方案征集活动。同时,展览将选取美誉度较高的作品进行馆外展示,并采用红色大巴移动美术馆形式进校园、社区、商圈进行全市巡展,辐射到美术馆外的更多区域和人群。对此,本次展览承办方上海艺术百代美术馆馆长刘子惠表示:“我们希望这样一场跨越不同年龄的城市艺术叙事,能够激起人们对上海深刻且真切的归属感,激发青少年学子们感受祖辈父辈对上海的热爱和自豪,在他们的时代续写新的奋斗故事。”

附:主要作品介绍

作品:《上海中苏友好大厦落成》

作者:颜文樑

时间:1955

组图作品:《上海Go High》

作者:汪家芳

创作时间:2021

作品:《桃花春色》

作者:周春芽

创作时间:2007

作品名称:《江河恒流·上海恒新》

作者:丁筱芳、丁阳

创作时间:2022年

作品:《晨曦》

作者:田学森

创作时间:2022

作品:《外滩风景》

作者:李咏森

作品:《万条翠柳映新村》

作者:朱屺瞻

创作时间:1959

作品:《梦境》

作者:陈志锋

创作时间:2021